<젊은 베르테르의 슬픔>부터 <파우스트>까지…. 독일 문학의 최고봉으로 여겨지는 위대한 작품을 쓴 작가는 요한 볼프강 폰 괴테(Johann Wolfgang von Goethe)다. 그런 그가 과학자이기도 했다는 사실을 아는 사람은 많지 않다. 최고의 문학작품을 쓰면서도 과학적 사고를 멈추지 않았던 ‘과학자로서의 괴테’를 만나본다.

1786년 9월 3일 새벽 3시, 37세의 괴테는 야반도주를 감행한다. 26세부터 일해오던 바이마르에서의 고위 공직을 버린 그 날은 공교롭게도 괴테의 생일이었다. 이후 1년 9개월 동안 이탈리아의 여러 도시를 여행하면서 그는 두 번째 인생을 시작하게 된다.

괴테의 이탈리아 기행은 37세 젊음의 마지막 순간 절묘한 선택이었다. 이탈리아를 여행하면서 그는 자연, 인간, 그리고 예술과 온전하게 만나게 됐다. 바이마르에서처럼 유명인사로서의 괴테가 아니라 자유로운, 속박 없는 맨 얼굴로 이탈리아의 자연과 사람들을 만났던 것이다. 훗날 <괴테와의 대화>에서도 밝혔듯 이시기 <파우스트>의 구상과 아이디어도 무르익었다. 이와 더불어 한 가지 중요한 변화가 더 생겼다. 괴테에게 과학자로서의 열정이 생겨난 것이다.

괴테의 대표작인 <파우스트>에는 ‘인간은 노력하는 한 방황하게 마련이다’라는 구절이 있다. 이 말처럼 괴테는 젊은 시절을 방황 속에 보냈다. 많은 것이 보장된 바이마르에서의 삶이 그를 옭아맨 것이다. 그런 그가 안정된 삶에서 탈출하면서 자연을 관찰하는 데 마음을 쏟기 시작했다.

괴테, 세상을 관찰하다

괴테는 만약 자신이 대학을 만든다면, ‘관찰할 수 없는 자 나의 대학에 들어오지 마라’고 할 정도로 자연 관찰을 중요시했다. 괴테 대학의 입학시험 과목은 ‘관찰’인 셈이다. 이탈리아 여행 동안 괴테는 광물, 식물, 동물, 자연현상, 그리고 인간과 예술을 끊임없이 살폈다. 길거리에 있는 작은 돌멩이, 잡초, 꽃에 대해서도 눈길을 쉽게 돌리지 않았다. 하늘과 구름, 이탈리아의 태양과 그림자 모습 하나에도 온 힘을 다해 관찰했다. 그 결과 괴테는 <색채론>과 <식물변형론>이라는 책을 발간했다.

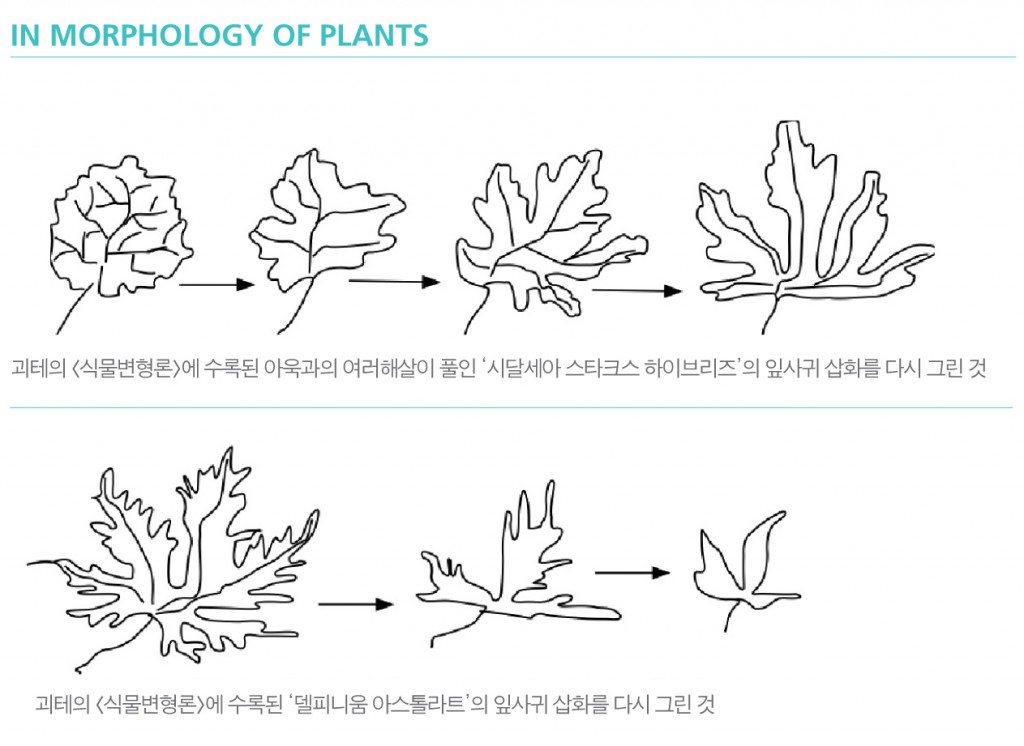

<식물변형론>을 보면 괴테가 얼마나 식물을 세심하게 관찰했는지 쉽게 알 수 있다. 그는 관찰 결과를 직접 스케치하면서 식물 뿌리, 줄기, 잎, 꽃이 변하는 모양을 분류했다. 또 나름의 원형적 변화를 쉽지만 결코 단순하지 않은 이론으로 제시했다. 괴테는 기존 식물학의 매너리즘을 이용하지 않고 식물학을 새롭게 바라본 창의적인 과학자였던 것이다.

<식물변형론>을 보면 괴테가 얼마나 식물을 세심하게 관찰했는지 쉽게 알 수 있다. 그는 관찰 결과를 직접 스케치하면서 식물 뿌리, 줄기, 잎, 꽃이 변하는 모양을 분류했다. 또 나름의 원형적 변화를 쉽지만 결코 단순하지 않은 이론으로 제시했다. 괴테는 기존 식물학의 매너리즘을 이용하지 않고 식물학을 새롭게 바라본 창의적인 과학자였던 것이다.

괴테는 많은 식물의 잎들을 관찰한 결과, 두 가지 형태의 변형 이론을 제시했다. 이런 것이야 누구나 생각할 수 있는 것이 아니냐고 반문할 수도 있다. 하지만 식물 잎의 변화를 단순화 변형과 복잡화 변형으로 분류한 괴테의 아이디어는 향후 다윈의 진화론에 영향을 줬다고 추정해봄직하다. 괴테의 변형론과 다윈의 진화론을 비교해 보면 여러 군데가 닮았다는 걸 깨달을 수 있기 때문이다.

괴테는 왜 과학자가 되었을까

괴테는 소설 <젊은 베르테르의 슬픔>의 성공으로 바이마르 왕족의 눈에 띄어 20대에 바이마르 고위 공직자로서 활동했다. 이런 삶에 염증을 느낀 그는 미지의 나라 이탈리아로 떠났지만, 이후에도 대작 <파우스트>, <빌헬름마이스터> 등을 완성하면서 여전히 위대한 문학가로서의 자신의 존재를 증명했다. 그런데 그는 자신의 대표작을 <파우스트>, <젊은 베르테르의 슬픔>이 아닌 <색채론>이라고 주장하길 주저하지 않았다.

사람의 감각, 감정, 환경이 개입된 것이라면 그것은 과학이 아니고 심리학, 예술이 아니냐고 반문할 수도 있다. 그런데 괴테는 이런 생각을 가장 싫어했다. 왜 과학과 인간이 분리돼야 하느냐는 강한 의문, 그래서는 안 된다는 믿음이 괴테를 과학자로 만들었다. <색채론>을 읽어보면 그의 과학이 색채 심리, 예술에 응용될 수는 있지만 단순히 그뿐만이 아니라는 걸 알 수 있다.

괴테의 인생에는 위대한 유산이 하나 있다. ‘뉴턴의 오류’라는 것이다. 자연과학과 인간의 분리를 기정사실화하는 뉴턴의 이론이 사람들로 하여금 자연과학을 올바로 볼 수 있는 능력을 영원히 무력화시켰다고 괴테는 믿었다. 과학의 본질이 무엇인지 살피고 자연과학을 인간과 분리하지 않으면서도 연구할 수 있다는 게 그의 생각이었다. 바로 그 이유 때문에 우리가 괴테를 과학자라고 믿지 않을 수도 있지만 말이다.

230년 전 괴테가 남긴 질문

과학의 발전으로 우리는 편리하다고 믿는 기술을 이용하며 현대사회를 살아가고 있다. 과학기술 없이는 단 하루, 단 한 순간도 살 수 없게 됐다. 사회학자, 인문학자들도 자신들의 전문 분야에 ‘과학’이라는 말을 자연스럽게 붙인다. 과학기술은 이제 우리의 삶, 행복, 정신과 필요불가분의 관계가 됐다.

과학의 발전으로 우리는 편리하다고 믿는 기술을 이용하며 현대사회를 살아가고 있다. 과학기술 없이는 단 하루, 단 한 순간도 살 수 없게 됐다. 사회학자, 인문학자들도 자신들의 전문 분야에 ‘과학’이라는 말을 자연스럽게 붙인다. 과학기술은 이제 우리의 삶, 행복, 정신과 필요불가분의 관계가 됐다.

이와 더불어 우리는 과학기술의 후유증에 몸살을 앓고 있기도 하다. 어느 순간 우리에게 정체성을 확보하는 유일한 길은 과학기술로 만들어진 상품을 사는 일이 돼버렸는지도 모른다. 우리가 소유한 것을 언급하지 않고 스스로를 소개한다면, 듣는 사람들이 알아볼 수 있을까 하는 의문이 든다. 만약 그렇다면 우리는 ‘생각하는 기계’와 무엇이 다른 걸까.

아인슈타인은 문제를 일으킨 머리로는 그 문제를 해결하지 못한다고 했다. 과학기술 후유증의 회복을 위한 열쇠는 시대를 앞서 위대한 유산을 남겨준 과학자 괴테로부터 출발할 수 있지 않나 생각해 본다.

230여 년 전 안정된 삶을 뒤로하고 불안하지만 행복한 길을 택했던 괴테. 그의 삶이 편리하고 화려하지만 그 못지 않게 의구심이 드는 과학기술 문명 속 우리에게 메시지를 보내고 있다. 시대를 초월한 그 메시지를 이제 열어봤으면 한다.

글: 조재원 도시환경공학부 교수