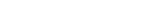

스티브 그래닉(Steve Granick) 자연과학부 특훈교수(IBS 첨단연성물질 연구단장)팀이 중수(D₂O)를 이용한 투과전자현미경 기술로 긴 시간 동안 생체분자의 움직임을 실시간으로 관찰할 수 있는 방법을 개발했다.

중수는 중수소 2개와 산소 1개로 이뤄진 물이다. 일반적인 수소가 양성자 1개와 전자 1개로 이뤄진 것과 달리, 중수소는 중성자 1개가 더 들어 있다. 이 때문에 중수 분자 하나는 물분자보다 중성자 2개만큼 더 무겁지만 성질은 물과 비슷하다. 현재 중수는 상업적으로 구매가 용이하고 별다른 처리과정이 필요 없어 많은 연구에 활용될 수 있다.

이번 연구에서는 ‘중수를 넣은 그래핀 주머니’를 이용해 생체물질의 손상을 늦췄다. 그 결과, 연구적으로 유의미한 전자현미경 관찰 시간을 확보하는 데 성공했다.

우리 몸은 대부분 액체로 이뤄져 있기 때문에 생체분자를 제대로 관찰하려면, 용액 내에서 생체물질을 관찰할 수 있는 환경 조성이 필수적이다. 스티브 그래닉 교수팀은 이전 연구에서 액체가 든 얇은 그래핀 주머니를 고안해 전자현미경 사용 시 발생하는 시료 건조 문제를 해결하며 무염색 고분자의 실시간 움직임을 관찰한 바 있다. (바로가기)

하지만 그래핀 주머니 안에 있는 물 역시 빠른 속도의 전자와 만나면 수소와 과산화수소 등으로 분해된다. 액체 환경이 무너지면서 시료인 생체 고분자가 손상되고, 그래핀 주머니 안에 공기 방울이 생긴다. 기존에는 물에 글리세롤 등 다른 물질을 섞어 전자빔의 영향을 줄여왔지만, 관찰 시간을 더 연장할 수 있는 방안이 필요했다.

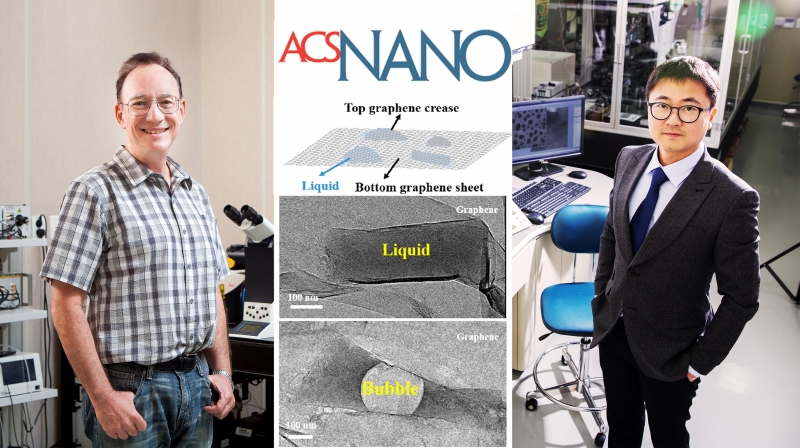

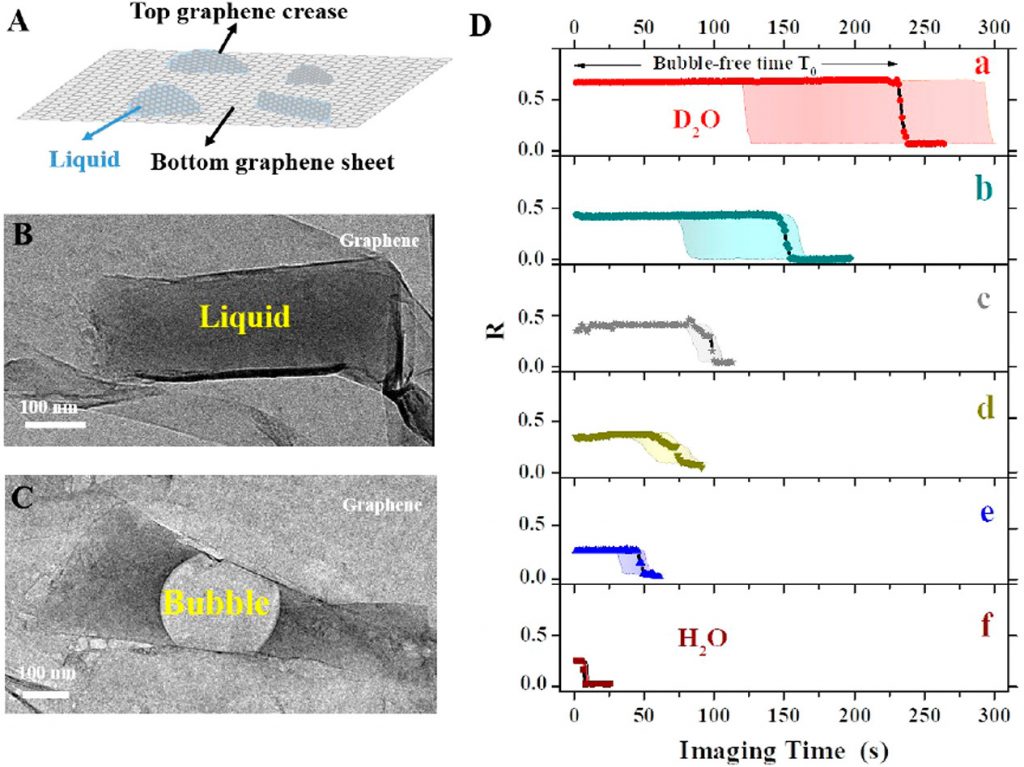

시간에 따른 공기방울 형성: (A) 그래핀 두 장 사이에 액체 끼워 만든 그래핀 주머니. (B) 액체로 가득찬 그래핀 주머니. (C) 전자빔으로 인해 일정 시간 뒤 공기방울이 주머니 대부분을 채우고 액체 부분이 주변 그래핀과 비슷하게 밝아진다. (D) 주머니를 채운 용액 종류에 따라 달라지는 공기방울 형성 시간.

이에 연구진은 일반 물과 비슷한 성질을 가져 신체와 비슷한 환경을 조성하면서도 전자와 상호작용 시 다르게 반응할 수 있는 ‘중수’에 주목했다.

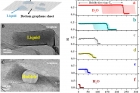

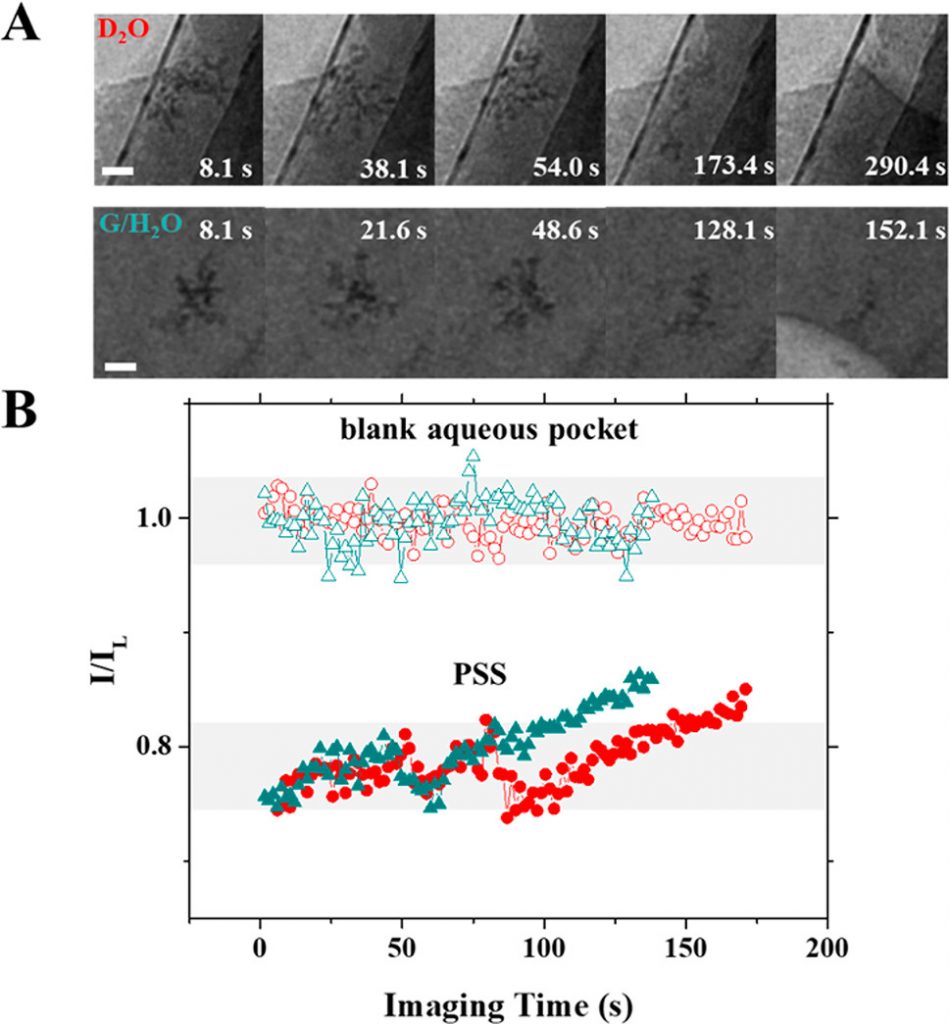

연구진은 중수와 물에서 고분자가 손상되지 않고 투과전자현미경으로 관찰할 수 있는 시간을 측정했다. 그 결과 중수 안의 고분자가 2배 가량 더 오래 관찰돼 시료 손상이 훨씬 늦게 나타나는 게 확인됐다. 또 중수 안 고분자는 그래핀 바닥과 흡착-탈착 과정 및 점프 현상을 나타내며 실제 물 속에 있는 분자와 비슷한 움직임을 보였다.

이와 더불어 연구진은 중수가 든 그래핀 주머니가 다른 용액을 넣은 주머니에 비해 얼마나 오래 액체환경을 유지하는지 측정했다. 다른 용액 주머니가 일정시간 전자빔에 노출됐을 때, 최대 150초 가량 후 공기방울이 주머니에 가득 찼다. 중수가 든 그래핀 주머니에서는 이 시간이 200초 이상까지 늘어났다.

(A) 중수(위)와 글리세롤-물 혼합액(아래)에서의 분자 손상 경과. (B) 시간에 따른 이미지의 평균 밝기 변화. TEM은 전자를 시료에 투과시켜 통과하는 빛을 보므로, 물체가 있는 곳은 어둡고(0) 빈 부분은 밝게(1) 나타난다.

공동 제1저자인 후안 왕 IBS 연구위원은 “우리는 전자현미경에서 고분자 시료가 손상되는 문제를 근본적인 단계에서 진전시켰으며, 이 기술은 향후 큰 생체물질을 보는 데 응용할 수 있다”며 “특히 2017년 노벨상을 수상한 저온전자현미경에서도 중수를 이용하면 기존보다 관찰시간이 더 확보될 수 있을 것”이라고 말했다.

스티브 그래닉 교수는 “이번 연구는 액체-투과전자현미경 분야에서 중수를 이용한 첫 사례”라며 “액체-투과전자현미경 분야 연구는 아직 시작 단계에 있지만, 이번 연구를 통해 시료 손상 문제를 개선하며 생체분자의 작동원리를 실시간으로 영상화할 수 있을 것“이라고 기대했다.

이번 연구에는 권오훈 자연과학부 교수와 김예진 자연과학부 박사과정 연구원이 함께 참여했다. 연구결과는 재료분야 세계적 학술지인 에이씨에스 나노(ACS Nano) 7월 18일자 온라인판에 게재됐다.