‘그분’이 강림하실 때 우리는 깨닫곤 한다. 머리보다 마음이 앞선다는 걸. 월급통장에 남아있는 돈을 헤아리기 전에, 지름신은 신용카드를 잡은 손을 잽싸게 움직이고야 만다. 물건을 볼 때 순간적으로 느끼는 감정은 의식보다 무의식에 가깝다. 기업들은 이 무의식이 궁금하다. 혹시 뇌를 연구하면 단서를 찾을 수 있을까.

태동하는 뉴로마케팅

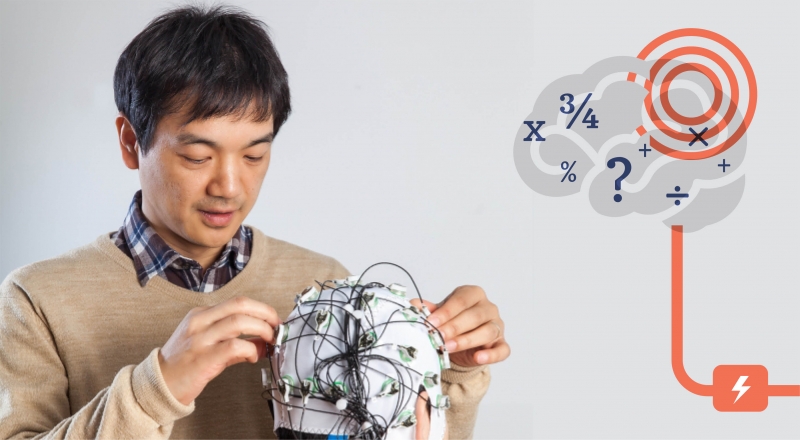

실험실 문을 열고 들어가자 낯선 풍경이 펼쳐졌다. 덩그러니 놓인 TV 한 대. 그 앞에 뒤돌아 앉아있는 연구자. 머리에는 녹색 센서 20여 개가 다닥다닥 붙어있다. 긴 선을 치렁치렁 등 위로 늘어뜨린 채 열심히 TV 채널을 돌리고 있었다. ‘백곰’을 보는 듯하더니 금세 ‘SNL 극한 직업’으로 채널을 돌린다. 그런데 이상하다. 리모컨이 없다.

“채널을 어떻게 돌리고 있는 건가요?” 기자의 질문에 김성필 UNIST 디자인및인간공학부 교수가 답했다. “뇌파를 측정해 원하는 채널로 돌려줍니다. 정확도가 90%에 달합니다.” 당연한 의문이 뒤따랐다. “리모컨으로 하면 되지 않나요?” “리모컨을 사용할 수 없는 사람, 이를테면 전신마비 환자에게 도움이 되는 새로운 TV 컨트롤 기술입니다.”

신기한 일이다. 뇌파를 이용해 TV를 돌릴 수 있다니. 그런데 이런 뇌공학이 사람의 선호도, 감성, 의사결정 등 다양한 마음 속 정보를 찾아내는 데 무한한 잠재력을 가지고 있다고 김 교수는 말한다. “현재 마케팅에선 주로 설문지나 인터뷰로 사용자 의견을 받고 있습니다. 여기엔 치명적인 단점이 있지요. 물건을 이용하거나 사건을 경험하는 도중에 일어나는 미세한 감정 변화를 놓칠 수밖에 없다는 점입니다. 경험하고 있는 와중에 계속 물어볼 수는 없잖아요. 뉴로마케팅은 뇌활동을 분석해 소비자가 어디에 집중하고 있는지, 어떤 감정을 느끼는지 실시간으로 알고 반영할 수 있습니다. 우리나라에선 이제 막 시작하는 분야입니다.”

소비자의 행동은 합리적이지만은 않다. 상당부분 무의식에 기반한다. 설문지로는 파악할 수 없는 이 지점을 뉴로마케팅은 좀 더 정확히 포착할 수 있다. 때문에 윤리문제도 있다. “신상품에 대한 불특정다수의 반응이 궁금할 때 뇌파반응을 이용할 수도 있습니다. 하지만 그걸 원치 않는 사람도 있으니 조심해야지요. 남의 감정을 함부로 들여다보면 안 되니까요.”

ADHD·자폐증, 뇌파로 소통한다

김 교수는 원래 뇌공학 전공이 아니었다. 서울대에서 원자핵공학과를 다니던 시절 심리학에 막연히 관심이 있었다. 미국유학에서 우연히 접한 뇌공학에 갑자기 푹 빠져 든 이유도 ‘사람의 마음’이 궁금해서였다. 그는 언어로 자신의 마음을 잘 표현하지 못하는 장애인들이 자유롭게 생각을 전달할 수 있는 새로운 소통 방법을 만들고 싶어한다. “자폐증 환자와 같이 사회소통에 문제가 있는 사람들이 뇌파로 소통하는 채널을 만들어보려 하고 있습니다.” 이를 위해 고려대 심리학과 연구팀과 공동으로 연구를 진행하고 있다.

뇌파로 어떻게 소통할까. “아이의 뇌파를 패턴화해 엄마에게 보여주면 처음에는 무슨 의미인지 모를 겁니다. 그런데 반복 학습하게 되면 ‘아, 이런 상황에서 이런 뇌파가 나오는구나’ 알 수 있겠죠. 결국엔 이런 새로운 소통채널을 통해 엄마가 자폐증을 가진 아이의 마음을 읽을 수 있게 될 것입니다.”

김 교수는 ADHD 어린이의 집중력을 높일 수 있는 뇌파 기반 기술도 연구하고 있다. ‘소소’라는 회사와 ADHD 어린이 훈련 게임을 연구하고 있다. 사용자가 게임에 집중하는 정도에 따라 게임 진행 내용이 바뀐다. 아동의 뇌파로 집중도를 알 수 있다. 게임을 즐기면서 자연스럽게 집중력을 향상시킬 수 있다.

이밖에도 김 교수는 ‘뇌의 부담을 최소로 하는 작업 환경 모델링’ 등 다양한 분야를 연구하고 있다. 그는 자신의 연구 분야를 “그야말로 융합학문”이라면서 “여러 관심분야를 가진 학생이 우리 학부에 들어왔으면 좋겠다”고 말했다.

‘6인 6전공’

김성필 교수의 연구실엔 사람 수만큼 전공이 있다. 학부에서 인간공학, 경영학, 산업디자인, 전기전자공학, 의생명과학, 컴퓨터공학을 전공한 학생들이 모여 있다. 여러 전공자들이 다양한 지식을 합쳐 전에 없던 걸 만들어내라는 김 교수의 뜻이 반영됐다.

학부에서 산업디자인과 인간공학을 전공한 강다윤(석사3학기) 씨는 “다양한 연구과제가 있고, 그 중에 내가 원하는 분야를 선택할 수 있어 이 연구실을 택했다”고 말했다. 강 씨는 ‘뉴로시네마틱스’라는 신생분야를 연구하고 있다. 영화를 혼자 볼 때와 여럿이서 같이 볼 때 뇌파가 어떻게 달라지는지, 어떤 장면에서 사람들이 더 몰입하는지 연구한다. 제작 단계부터 사람들의 반응을 고려해 효율적으로 영화를 만들 수 있다.

변지민 과학동아 기자 | here@donga.com

<본 기사는 2015년 4월 ‘과학동아’에 ‘지름신 부르는 뇌공학자’라는 제목으로 실린 것입니다.>