4차 산업혁명 시대에 사물은 디지털화돼 스스로 정보를 읽고 이해한다. 모든 사물이 시스템으로 연결된 ‘초연결’, 인간의 지능과 기억·이해를 뛰어넘는 ‘초지능’ 인공지능(AI), 현실과 가상 세계를 연결한 ‘초실감’ 등 4차 산업혁명을 대표하는 기술은 새로운 성장의 기회다. 이미 세계는 기존 경계를 허물고 혁신 기술을 융합하는 등 괄목할 경제 성장을 도모하고 있다.

우리도 제조업과 정보통신기술(ICT)의 강점을 살려 어떤 성과를 거두고 어떻게 4차 산업혁명 시대를 선도할 것인가를 고민하고 있다.

지난달 울산과학기술원(UNIST)은 ‘4차 산업혁명에 의한 제조의 미래’를 주제로 ‘4차 산업혁명 포럼 인 울산’을 개최했다. 이날 12개국 전문가들이 참석, 정책 방향과 성과 사례를 발표하고 관련 정보 및 경험을 공유했다.

전문가들은 4차 산업혁명 요소 기술을 활용, ‘제조 혁신’을 이룰 시기라고 입을 모았다.

최근 세계경제포럼(WEF·일명 다보스포럼) 기술혁신분과위원회는 세계 경제가 제조 혁신을 토대로 오는 2025년까지 약 1700조원의 부가 가치를 얻을 것으로 내다봤다. 현재까지 적용한 제조 혁신 사례에서만 약 60조원 규모의 성과를 얻은 것으로 집계했다. 앞으로 기술 개발 혁신으로 얻게 될 세계 경제·사회 이익은 계속 늘어날 것이라는 전망이다.

반면에 세계 수준 대기업 대상으로 설문 조사한 결과 70%는 혁신 기술을 인지하고 있지만 그 가운데 약 22%만이 도입했고, 그것도 부분 도입에 그친 것으로 나타났다. 아직까지는 미래 가능성과 현실 사이에 상당한 차이가 있음을 엿볼 수 있다.

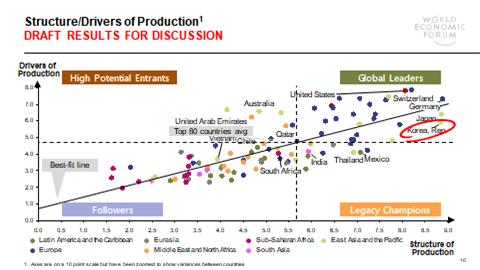

주목할 점은 이날 세계경제포럼(WEF)이 중간보고 형식으로 발표한 세계 100여개국 대상으로 조사·분석한 ‘4차 산업혁명 시대 국가별 대응 상황’ 자료다.

WEF는 각국의 상황을 △기술 혁신 △인력 자원 △국제무역 투자 △정부 연구기관의 상호 협력 △지속 성장 가능성 △시장 상황 △기반 시스템 구축 정도 등 7개 분야로 나누고 분야마다 세부 항목을 설정, 총 90개 항목을 분석했다.

그 결과 우리나라는 G20 국가 가운데 기술 혁신 3위, 인력 자원 9위에 각각 올랐지만 지속 성장 가능성은 19위에 그쳤다.

우리나라는 자율 주행, AI, 빅데이터 분석 처리, 로봇 활용, 생산성 향상 및 스마트팩토리, 맞춤형 생산 등 개별 기술 개발에서 단기 성과를 거두고 있다. 그러나 이를 확대 재생산할 수 있는 인력 양성을 비롯한 교육, 상용화를 위한 산·학·연 협력 등은 부족한 것으로 분석됐다. 중장기 전략과 추진력 부족, 교육과 산업 정책 방향의 재점검 등이 해결 과제로 나타났다.

중소벤처와 창업기업을 4차 산업혁명의 주체가 되도록 유도하는 체계화된 종합 지원 시스템 부족도 문제로 지적됐다. 단기 지원 과제, 협소한 기술 자문, 형식뿐인 대-중소기업 상생 협력에 치우쳐 아직까지 중소벤처 및 창업 생태계에 변혁을 일으키지 못하고 있다는 평가다.

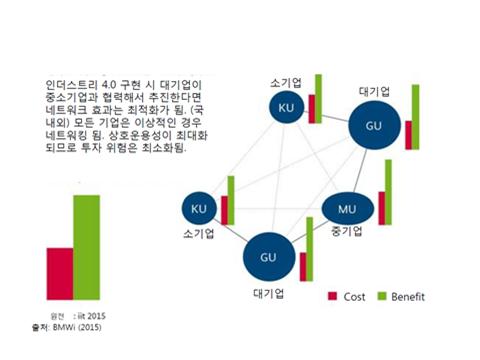

대-중소기업 연계 협력의 경우 우리나라는 결국 중소기업의 희생으로 끝난다는 피해 의식과 불신이 대체로 높다.

지난해 독일 정부 발간 자료에 따르면 대-중소기업 협력 시너지는 상호 연결성을 확보할 때 극대화된다. 기술이나 제품 공동 개발에 앞서 대기업과 중소기업 간 활발한 교류와 정보 공유가 우선돼야 한다는 것이다. 현 정부가 추진하려는 창조경제혁신센터, 테크노파크, 각 대학 산학협력단을 연계한 중소벤처 통합 지원 체제 구축이 호응을 얻는 이유이기도 하다.

지난해 독일 정부 발간 자료에 따르면 대-중소기업 협력 시너지는 상호 연결성을 확보할 때 극대화된다. 기술이나 제품 공동 개발에 앞서 대기업과 중소기업 간 활발한 교류와 정보 공유가 우선돼야 한다는 것이다. 현 정부가 추진하려는 창조경제혁신센터, 테크노파크, 각 대학 산학협력단을 연계한 중소벤처 통합 지원 체제 구축이 호응을 얻는 이유이기도 하다.

10년 뒤인 2027년에 우리는 4차 산업혁명을 어떻게 인식하게 될까. 그때 후회나 아쉬움 없이, 웃으면서 자신 있게 4차 산업혁명을 얘기할 수 있으려면 지금의 단편에 그친 기술 개발을 넘어 산업과 국가·세계를 아우른 폭넓은 시각 속에서 대응 방안을 찾아야 한다.

김동섭 UNIST 기술경영전문대학원 석좌교수 dongsupk@unist.ac.kr

<본 칼럼은 2017년 10월 11일 전자신문 26면에 ‘[ET단상]한국의 ‘4차 산업혁명’ 대응 수준은’라는 제목으로 실린 것입니다.>

![[매일시론] 플라스틱 비즈니스 모델](https://news.unist.ac.kr/kor/wp-content/uploads/2026/03/썸네일플라스틱-비즈니스-모델-190x122.png)

![[배성철 칼럼]‘AI 의사’의 습격인가, 의료 혁명의 서막인가](https://news.unist.ac.kr/kor/wp-content/uploads/2026/02/AI-doc-190x122.jpg)