메르세데스 벤츠 300SL이라는 차가 있다. 처음에는 1952년 SLR이라는 경주용 모델로 개발되어 그해 르망레이스를 제패했다. 후에 양산모델로 1954년 뉴욕모터쇼에 데뷔, 1957년까지 미국을 중심으로 1400대가 판매된 전설적인 스포츠카다. 많은 사람들이 이 차를 시속 260㎞ 당대 세계 최고속 차량이자 문이 위로 열리는 걸윙도어(gull wing door)의 시조라 일컫는다. 독일차, 메르세데스 벤츠 기술의 상징이라는 이 멋진 자동차는 사실 어린시절의 필자에게 자동차디자이너가 되겠다는 꿈을 꾸게 해준 트리거일만큼 디자인이 아름다운 모델이기도 하다.

그런데, 보기만해도 숨막힐듯 늘씬한 이 차는 실제 길이가 4520㎜로 현대 아반떼보다 작다. 그럼에도 늘씬해 보이는 이유는 차체 높이가 1300㎜로 일반 차량보다 최소 15~30㎝ 낮기 때문이다. 자동차를 낮게 설계하는 것이 뭐 그리 어렵다고라고 생각할 수 있지만, 우선 엔진이 낮은 차체에 들어가고, 낮은 차체 내부에 운전 공간이 확보돼야 하기에 쉽지 않다.

먼저 엔진! 이 차의 엔진은 직렬 6기통 배기량 2996㏄ 대형유닛이다. 당시 그 어떤 천재 엔지니어도 이 큰 엔진을 300SL처럼 낮은 차체의 본넷 아래에 넣을 수가 없었다. 같은 이유로 1950년대 스포츠카들은 하나같이 크고 높은 본넷과 차체를 갖고 있었다. 오죽하면 미국에서 자동차 본넷을 가리켜 터브(Tub 욕조)라 불렀을까?

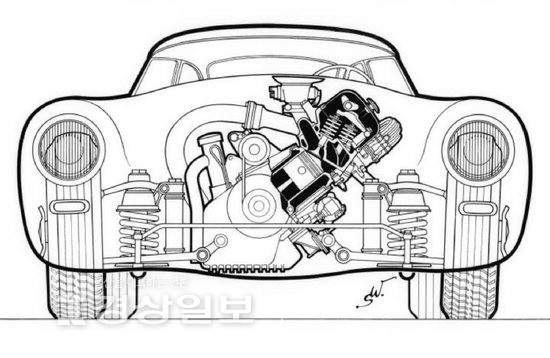

엔지니어와 디자이너가 머리를 맞대고 고민한 끝에 결국 세상을 바꾼 아이디어가 나왔다. 엔진을 세우지 말고, 각도를 기울여 눕히자는 아이디어(그림)였다. 엔진을 45~50도 기울였더니 그 큰 엔진이 낮은 차체 속으로 쏙 들어 갔다. 콜럼버스의 달걀이다. 아무 이유없이 습관처럼 엔진을 수직으로 배치하는 설계방식은 그때부터 사라졌다. 어마어마한 최신기술도 아니었던 이 멋진 아이디어는 훗날 V6, V8 같은 경사각 엔진설계에 영향을 주었고 낮은 차체의 늘씬한 자동차가 세상에 굴러 다닐 수 있게 해주었다.

45도 기울인 엔진(왼쪽)의 위치도 | 사진: 경상일보

다음은 걸윙도어(Gull wing door·사진)! 엔진을 눕혀서 낮은 차체를 유지할 수 있게 되었지만, 해결할 문제가 또 있었다. 낮은 차체의 강성확보를 위해 차체 뼈대와 연결된 금속 튜브들을 공간에 최대한 채우도록 설계했다. 그 결과 탑승자 시트 좌우에 높은 턱이 생겨서 타고 내리는 것이 거의 불가능해졌다. 극단적으로 낮은 차체에 파묻힌 시트에 앉으려면 머리가 닿는 지붕을 피해 온몸을 비틀어 허벅지 높이 상자 속에 들어가듯 움직여야 했다. 디자이너와 엔지니어가 머리를 맞댄 해결책은 아예 지붕이 도어와 함께 위로 열리는 방식이었다. 문 열린 형상이 갈매기 날개 같아서 이름 붙여진 걸윙도어(Gull wing door)의 탄생은 이렇게 당대 최신기술도 아니었지만 낮은 차체의 승하차 문제를 완벽하게, 심지어 아름답게 해결한 아이디어 기술이다.

걸윙도어 | 사진: 경상일보

메르세데스 벤츠 300SL의 존재를 실현시킨 멋진 아이디어 두가지. 필자는 이것이 우리에게 필요한 9가지 통찰력 T9(Tomorrow, Trend, Technology, Try, Talk-tive, Trust, Timeless, Together, Thanks)의 하나, 기술(Technology)의 의미라 생각한다. 흔히 최신기술이 곧 세상을 혁신하는 주체라 생각하지만 의외로 그렇지 않다. 우리가 일상생활에 매일 쓰고 있는 스마트폰과 전자제품의 터치스크린 기능은 사실 1965년에 개발된 50년 넘은 기술인데, 직관적 조작을 선호하는 시대 트렌드에 부합한 요즘에야 널리 쓰이고 있다. 지문인식, 음성인식, 얼굴인식 기술도 수십년 된 오랜기술들이다. 미래(Tomorrow)와 트렌드(Trend)에 따른 아이디어가 결합되었을때 비로소 다시 소환되어 세상을 바꾸는 혁신의 주체가 된다.

전기차도 100년 훨씬 이전 내연기관 차보다 먼저 개발되었으나 당시 효율이 높았던 내연기관차의 흐름에 묻혔다가 21세기에 이슈를 타고 다시 등장한 기술이다. 요즘 핫한 자율주행기술도 이전에 없던 기술이 새롭게 짠하고 나타난 것이 아니다. 거리를 인식하는 센서, 레이더, 카메라 기술과 제동장치를 제어하는 기술, 데이터를 모으고 분석하는 컴퓨터 기술은 제각각 오래전부터 존재했지만, 자율주행이라는 목표구현을 위해 비로소 통합 응용되기 시작한 것에 다름없다. 하이퍼루프의 원조가 100년 넘은 탄환열차개념이라는 것 또한 같은 이치다. 코로나시대에 대응중인 진단방역의학 기술도 마찬가지, 극복의 열쇠는 응용력이지 전에 없던 신기술의 개발이 아니다.

즉, 인류의 삶을 바꾸는 ‘기술(Technology)’은 ‘스스로가 최신’이 아니라 ‘어떤 아이디어로 응용하여 쓰일까’에 가치가 있다. 그렇지 않고 만약 ‘최신기술’이 무조건 성공을 담보한다면, 우리는 특허청 앞에서 서류 들고 들어가는 사람 기다렸다가 붙잡아 그 기술 얼마에 살지 흥정만하면 되겠다. 현실로 돌아와서. 기술은 ‘닥치고 최신 개발’이 아니라‘ 기존 기술을 응용하는 아이디어’가 핵심이다. 기술 가치에 관한 우리 인식의 편견을 깨야 한다. 응용의 아이디어다. 기술의 가치는 통찰력에 따른다. 미래(Tomorrow)와 트렌드(Trend)에 이어 우리가 꼭 갖추어야 할 것은 기술(Technology)이라는 인사이트(insight 통찰).

정연우 UNIST 디자인·공학 융합전문대학원 교수

<본 칼럼은 2020년 6월 16일 경상일보 15면 ‘[정연우칼럼]기술(Technology)의 가치’라는 제목으로 실린 것입니다.>

![[정연우 칼럼]기술(Technology)의 가치](https://news.unist.ac.kr/kor/wp-content/uploads/2020/06/auto-4638478_1920-800x533.jpg)

![[매일시론] 플라스틱 비즈니스 모델](https://news.unist.ac.kr/kor/wp-content/uploads/2026/03/썸네일플라스틱-비즈니스-모델-190x122.png)

![[배성철 칼럼]‘AI 의사’의 습격인가, 의료 혁명의 서막인가](https://news.unist.ac.kr/kor/wp-content/uploads/2026/02/AI-doc-190x122.jpg)