차세대 장거리 주행 배터리인 리튬금속배터리의 수명은 늘리고 폭발 위험은 잡는 표면 공정 기술이 나왔다.

신소재공학과 이현정·이승걸 교수팀은 경북대학교 이지훈 교수팀과 함께 리튬금속배터리 전극 표면에 기체 상태의 실란계 화합물을 반응시켜 기존 부동태 피막을 제거하면서 안정적인 보호막을 새롭게 형성하는 표면 처리 기술을 개발했다.

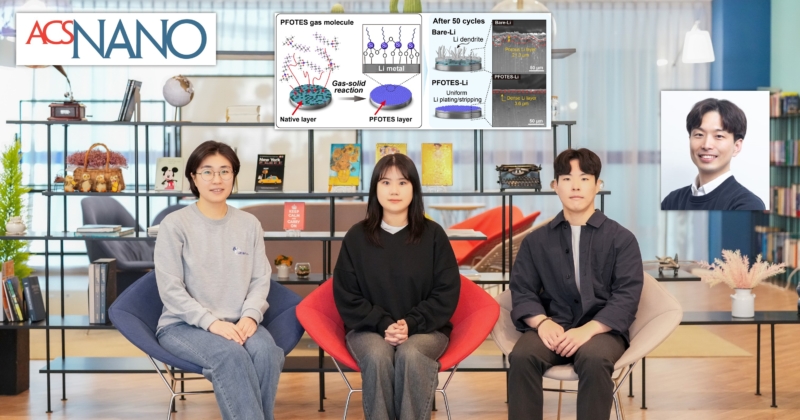

리튬금속배터리는 흑연 대신 리튬금속을 배터리의 음극으로 활용하는 전지로, 에너지 밀도가 높아 전기차 주행거리를 최대 두 배 늘릴 수 있을 것으로 기대되는 차세대 전지다. 이 전지의 음극 표면에는 불안정한 자연 부동태 피막(native passivation layer) 이 생기는데, 이 부동태 피막은 균일한 리튬 증착을 방해하고, 수명을 단축시킨다. 또 충전 과정에서 리튬이 뾰족한 형태로 자라나는 덴드라이트가 생겨 폭발 위험도 높아진다.

연구팀은 플루오로알킬 실란(fluoroalkyl silane)을 활용한 기체-고체 반응 기반의 표면 공정 기술을 새롭게 고안했다. 기체-고체 반응을 통해 표면을 덮고 있던 산화물·탄산염 기반의 부동태 피막(native layer)은 화학적으로 제거되고, 불소화 탄소 사슬과 Si-O-Si 네트워크로 이루어진 유연하고 안정적인 고체전해질 계면층(SEI, solid-electrolyte interphase) 보호막이 형성된다.

연구진은 밀도 함수 이론(DFT, Density Functional Theory) 계산을 통해 새롭게 형성된 계면층이 리튬 이온의 흡착과 탈착 과정에서 가역성을 높여 리튬의 증착과 탈착을 보다 원활하게 만든다는 사실을 규명했다. 반면 기존 부동태 피막은 리튬 이온을 과도하게 흡착해 탈착을 방해하고 리튬전지가 반복적으로 충·방전을 할 수 있는 능력인 가역성을 저하시키는 것으로 분석됐다.

이승걸 교수는 “기존의 리튬 금속 전지 연구는 리튬 증착 메커니즘을 설명할 때 주로 흡착 에너지에만 초점을 맞춰왔다”며, “이번 연구는 리튬 탈착 과정까지 포괄적으로 고려해 리튬 금속 전극의 가역성을 비교 분석했다는 점에서 의미가 있다”고 설명했다.

형성된 계면층은 리튬 이온이 고르게 흐르도록 유도해 덴드라이트 성장을 억제하며, 우수한 기계적 안정성 덕분에 첨가제가 없는 일반 카보네이트계 전해질 환경에서도 리튬 금속 전극의 안정적인 충·방전을 가능하게 했다. 20 mg/cm² 이상의 고용량 LiNi₀.₈Mn₀.₁Co₀.₁O₂(NMC811) 양극을 적용한 코인셀 테스트에서는, 기존 리튬 금속 전극 대비 2배 이상 향상된 장기 수명 특성이 확인됐다.

이현정 교수는 “이번 연구는 리튬 금속 표면의 부동태 피막을 제거함과 동시에, 리튬 이온이 잘 통과하는 보호층을 형성해 카보네이트 전해질에서 꼭 필요한 첨가제 없이도 장시간 안정적으로 작동할 수 있다는 점에서 의미가 크다”며, “기체-고체 반응을 활용해 균일한 처리가 가능하고, 120℃의 비교적 낮은 온도에서도 구현된다는 점에서도 다양한 응용이 기대된다”고 말했다.

이번 연구는 UNIST 신소재공학과 최시원 석사과정생, 채성욱 연구원이 공동 제1저자로 참여했으며, 한국연구재단(NRF) 우수신진연구 사업의 지원을 받아 수행됐다.

연구 결과는 나노과학기술 분야의 권위 학술지인 에이씨에스 나노(ACS Nano)에 4월 29일 출판 됐다.