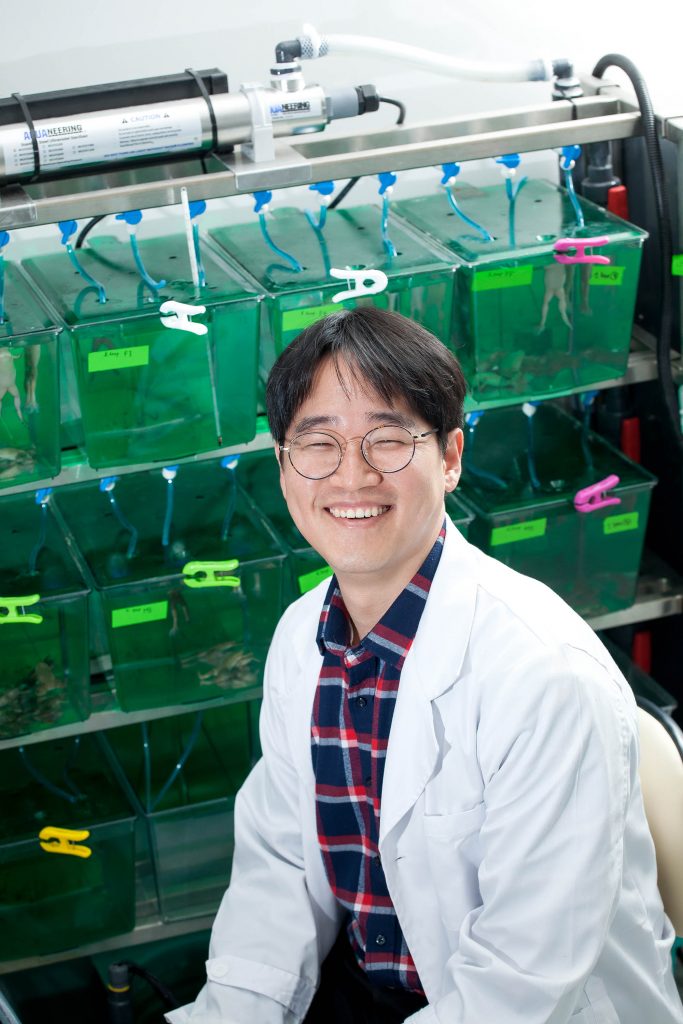

권태준 UNIST 생명과학부 교수의 연구실은 마치 수산시장을 방불케 했다. 거대한 수조에 여러 마리의 개구리들이 나눠져 들어가 있었다. 물위에 둥둥 떠있는 개구리들은 마치 죽은 것 마냥 아무런 움직임이 없었다. “혹시… 죽은 건 아니겠죠?” 조심스레 묻자 권 교수는 “이래 보여도 실험실을 나갈 뻔한 적이 한두 번이 아니”라며 기자를 더 걱정스럽게(?) 만들었다. 실험실 문에는 개구리의 탈출을 막는 장치까지 마련돼 있었다.

아무도 시도하지 않았던 4배체 동물에 도전하다

가자마자 마주한 개구리는 ‘아프리카발톱개구리’다. 태양이 작열하는 아프리카에서 살지만 20°C 정도의 차가운 물에서만 살 수 있다는 반전의 개구리는 권 교수의 트레이드 마크다. 세계 최초로 이 개구리의 유전체를 모두 해독해 2016년 네이처 10월 20일자 표지를 장식했기 때문이다. 7년 만의 성과로, 2009년부터 무려 7개국 60여 명의 연구자가 참여한 대형 프로젝트였다.

인간의 유전체를 모두 분석한 지도 10년이 넘었는데, 개구리의 유전체를 분석하는 것이 뭐 그리 대수일까 싶지만, 아프리카발톱개구리는 일반 동물과는 좀 다르다. 이 개구리는 ‘4배체’ 종이다. 인간의 유전자는 ‘2n=46’으로 같은 염색체가 두 벌씩 있다(2배체). 아프리카발톱개구리는 염색체가 네 벌이다(유전자형이 4n). 식물에서는 흔히 볼 수 있는 형태지만, 동물에서는 아주 드물다.

“제가 이 프로젝트를 시작하던 2009년은 요즘 많이 이야기하는 차세대 염기서열 해독기술이 막 유행하던 시기였어요. 남들 다 하는 인간 유전체 해독 말고, 지금까지 아무도 시도하지 않은 4배체 종에 도전해 보자는 생각이 들었습니다.”

산 넘어 산, 쉽지 않았던 7년간의 공동연구

겁 없이 도전했지만 4배체 동물의 유전체를 해독하는 것은 말처럼 쉽지 않았다. 유전체를 해독할 때는 수십 개에서 100여 개에 이르는 짧은 염기 단위로 잘라(단위 염기서열) 각각 읽어낸 뒤 이를 이어 붙여 전체 유전자를 완성한다. 문제는 염색체의 80% 가량이 단백질을 만들지 않는 DNA 반복서열이라는 점이다. 반복서열이 많다 보니 단위 염기서열이 서로 어떻게 이어지는 것인지 확인하기가 어렵다.

4배체인 아프리카발톱개구리에서 이는 웃어넘길 수 없는 문제였다. 그때 돌파구가 됐던 것은 컴퓨터를 이용한 분석이었다. 권 교수는 “아프리카발톱개구리는 서로 다른 2배체의 두 종이 합쳐지면서 4배체가 된 경우인데, 컴퓨터로 반복서열을 분석하는 과정에서 4배체를 이루기 전 두 종이 서로 다른 특징적인 반복 서열을 가진다는 사실을 알게 됐다”며 “이 정보를 이용해 4배체 유전체 지도를 정확하게 완성할 수 있었다”고 말했다.

7년이라는 기나긴 여정 동안 60명이 함께 연구하다 보니 어려움도 많았다. 연구책임자(PI)들이 일 년에 한번씩 모이는 자리에서 올해 크리스마스에는 논문을 제출하겠다는 이야기만 5년을 했다. 핵심이 되는 데이터는 논문을 제출하기 2년 전쯤에 이미 나와 있었지만, 연구진들 사이에 합의를 이끌어내기가 어려웠다.

“염색체 이름 하나를 정하는 데에만 두 달이 걸렸습니다. 논문을 낸 뒤에도 수정하는 데에 또 네 달이 걸렸어요. 정말 쉽지 않았지만, 하나의 주제를 다양한 관점으로 바라볼 수 있다는 것을 느꼈습니다.”

고생 끝에 낙이 온다고 했던가. 권 교수의 연구는 많은 과학자들의 연구에 좋은 밑거름이 되고 있다. 4배체 개구리는 진화적으로 아주 흥미로운 존재기 때문이다. 인간의 경우 두 개 있어야 할 염색체의 균형이 깨지면 세포가 죽거나 암과 같은 심각한 질환을 앓게 된다. 21번 염색체가 3개인 다운증후군도 이에 해당한다.

하지만 아프리카발톱개구리와 같은 원시 개구리류인 제노푸스(Xenopus) 속에는 염색체 수가 달라진 후에도 성공적으로 진화해 온 종이 여럿 있다. 많은 진화학자들이 왜 이런 특징을 보이는지 연구하고 싶었지만 그 동안은 적절한 모델이 없어 연구가 수월치 않았다.

권 교수의 연구 결과는 이런 궁금증을 풀어줄 열쇠다. 권 교수는 “정확한 유전체 지도가 밝혀졌으니, 다양한 분야의 연구에서 유용한 도구로 활용되길 바란다”고 말했다

[연구실 人사이드] 좋은 연구자는 독립적이어야 한다

권태준 교수는 학생들을 강하게 키운다. ‘직접 몸으로 부딪혀봐야 안다’는 주의다. 권 교수는 박사과정 때 이를 뼈저리게 느꼈다고 한다. 박사과정 중 잠깐 머물렀던 연구실이 그야말로 자유방임주의였는데, 그 곳에서의 경험을 잊을 수가 없었다.

권 교수는 “처음에는 이 사람 저 사람한테 물어보는 게 부끄럽기도 하고 불편했지만, 결국은 내가 연구자가 되는 데 큰 성장동력이 됐다”며 “학생들에게 연구 방향이나 방법 등을 일일이 가르쳐줄 수도 있지만, 언젠가 연구를 책임지는 자리에 가게 됐을 때 스스로 문제를 해결할 수 있는 독립적인 자세를 가르쳐주고 싶다”고 말했다.

권 교수는 연구실에 들어오고 싶다고 찾아오는 학생이 있으면 우선 연구자의 어두운 면부터 소개한다고 한다. ‘30살에 실직자가 될 수도 있다’, ‘미국에서는 교수 자리를 찾는 박사후연구원 수가 전체 교수의 수보다 많다’와 같은 말들이다.

학생 입장에서는 황당할 수 있지만 오해하지는 마시라. 그럼에도 연구를 하고 싶은 의지가 있는 학생들을 선별하기 위한 과정이다. 권 교수는 “실제로 연구하는 과정이 언제나 핑크빛은 아니”라며 “꾸준한 연구를 하기 위해서는 학생의 열정과 의지가 가장 중요하다”고 말했다.

최지원 과학동아 기자 | jwchoi@donga.com

<본 기사는 2017년 1월 ‘과학동아’에 “4배체 유전자 개구리, 세계 최초로 해독한 과학자”라는 제목으로 실린 것입니다.>