서로 다른 금속을 원자 한 층 안에서 고르게 섞는 증착 기술이 개발됐다. 반도체 공정과 전기화학 촉매 등 다양한 분야에 쓸 수 있을 것으로 기대된다.

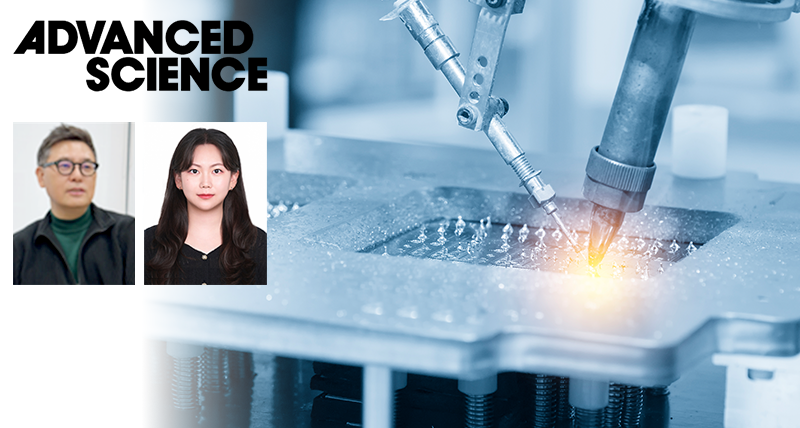

신소재공학과 김수현 교수팀(반도체소재·부품대학원 겸직)은 원자층 증착 (ALD, atomic layer deposition)을 개량한 원자층 변조법(ALM, Atomic Layer Modulation)으로, 귀금속인 백금(Pt)과 루테늄(Ru)을 원자 단위로 균일하게 섞은 합금 박막 제조에 성공했다.

원자층 증착은 말 그대로 원자 한 층씩을 차곡차곡 쌓아 올리는 박막 제조 방식이다. 두께 조절은 정교하지만, 서로 다른 금속을 섞어 합금을 만들려면 한 층씩 번갈아 쌓아야 해 조성이 들쭉날쭉해지거나 금속 간 경계가 생기기 쉬웠다.

이번에 개발한 ALM 은 두 금속 전구체를 하나의 반응 주기 내에 연속 주입해 증착 단계에서부터 원자 단위 혼합을 유도하는 방식이다. 연구팀은 이를 통해 층 간 경계 없이 백금과 루테늄이 고르게 섞인 합금 박막을 만들었다. 백금과 루테늄 조성비는 97:3부터 28:72까지 자유롭게 조절할 수 있으며, 박막 전체에서 균일한 분포를 확보했다.

개발된 공정 기술은 반도체 제조에 쓸 수 있다. 반도체 칩 내부에는 깊고 좁은 3차원 구조가 많은데, 트랜지스터 제작이나 금속 배선 공정 등에서는 구조 전체에 박막을 균일하게 입히는 것이 중요하다. 연구팀은 실제로 종횡비 30:1의 구조물에 합금 박막을 증착해, 단차 피복성(step coverage) 100%를 달성했다. 이는 구조의 바깥부터 안쪽 바닥까지 막 두께가 거의 동일하게 형성됐다는 의미다.

박막의 기능성도 입증됐다. 합성된 귀금속 합금 박막을 물을 분해해 수소, 산소를 생산하는 기술의 촉매로 사용했을 때 수소 발생(HER)과 산소 발생(OER) 반응 모두에서 뛰어난 활성을 확인했다.

이 같은 박막 합성은 원료 물질인 전구체의 ‘입체 장애’를 고려해, 두 금속이 표면에서 동시에 반응하도록 온도, 주입 순서 등을 정밀하게 설계한 덕분에 가능했다. 입체 장애는 부피가 큰 전구체가 기판 표면을 먼저 차지해 다른 전구체의 반응을 방해하는 현상이다.

김수현 교수는 “ALD 기반 공정에서 오랫동안 풀리지 않았던 합금 박막의 균일성 문제를 해결한 사례로, 서로 다른 금속을 원자 한 층 안에서 고르게 섞는 정밀 증착이 가능해졌다”며 “설계 원리가 귀금속뿐 아니라 다양한 금속 조합에 적용할 수 있는 만큼, 촉매와 반도체, 센서를 비롯해 정밀한 조성 제어가 요구되는 여러 박막 소재 분야에 널리 활용될 수 있을 것”이라고 말했다.

연구 결과는 UNIST 반도체소재·부품대학원 손예슬 석·박사통합과정 연구원이 제1저자로 참여하였으며, 저명한 국제 학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science)’에 5월 28일 온라인 게재됐다.

연구 수행은 과학기술정보통신부 한국연구재단(NRF), 산업통상자원부 한국산업기술평가관리원(KEIT), 한국반도체연구조합의 지원으로 이뤄졌다.

![[연구그림] 원자층 변조법을 이용한 백금, 루테늄 합금 박막 제조 방식](https://news.unist.ac.kr/kor/wp-content/uploads/2025/07/연구그림-원자층-변조법을-이용한-백금-루테늄-합금-박막-제조-방식.png)