1995년 박테리아 3종의 게놈이 거의 동시에 해독됐습니다. 이게 제가 앞으로 가야 할 길임을 예감했죠.”

한국인 표준 게놈지도 제작(2016년), 7700년 전 동아시아인 게놈 해독(2017년), 한국독수리 게놈 해독(2015년), 고래상어 게놈 해독(2020년). 미디어에서 화제가 된 게놈 해독 연구에는 늘 박종화 바이오메디컬공학과 교수의 이름이 붙어있다. 국내 게놈 연구의 1인자 박종화 교수는 25 년 전 대학원생 시절에 접한 박테리아 게놈 해독 소식이 오늘날 그를 만들었다고 말했다. 생명과학 격변의 시기를 온몸으로 부딪쳐 온 그의 삶을 들여다보자.

주변 동식물에 푹 빠진 아이

1967년 부산 영도에서 태어난 박종화 교수는 야생동물 같은 어린 시절을 보냈다. 당시 영도는 그가 열 살이 되어서야 아스팔트 도로가 깔리기 시작했을 정도로 시골이었다. 그는 방과 후 사방팔방 돌아다니며 동물과 식물을 관찰하고 채집했다. 게다가 부모님도 자유방임 교육철학이라 박 교수는 학교숙제를 하지 않는 날이 더 많았다. 그는 초등학교 2학년 때 ‘자연과목’ 첫 시간에 선생님이 들려주시던 체계적인 논리에 반해 과학자가 되기로 결심했다.

주변 사람과 동물을 보며 결국은 늙어 병들고 죽는 존재들이라는 걸 깨닫고 고민이 깊어진 그는 동물학이나 수의학을 공부해 노화의 비밀을 밝히겠다는 꿈을 꾸기 시작했다. 남이 아픈 걸 못 견디는 그의 성격상 사람을 대상으로 하는 의학은 공부할 엄두가 나지 않았다.

1986년 서울대 수의대에 입학한 박 교수는 대학의 현실에 낙담했다. 강의도 기대에 못 미쳤고 그나마 제대로 이뤄지지도 않았다. 당시는 민주화 운동을 많이 하던 시절이었기 때문이다. 대학에 대한 환상이 환멸로 바뀐 그는 2학년을 마치고 군대에 들어가 미래를 고민했고 결국 유학을 결심했다. 행정병으로 무척 바빴지만 시간을 쪼개 유학을 준비했다.

“바닥에 머리만 대면 잠든다는 말이 있죠? 당시 제가 정말 그랬습니 다. 잠드는데 0.1초 정도 걸렸나. 하하.”

2년 반 군대 생활에서 가장 고통스러웠던 게 수면 부족이었는데 지금 생각하니 그것도 다 추억이다. 다행히 원서를 낸 여러 대학에 합격했고 그 가운데 영국 애버딘대를 택했다.

“전 어릴 때부터 스코틀랜드에 대한 환상을 갖고 있었습니다. 애버딘대는 영국에서 동물학이 가장 우수한 곳 인데다 스코틀랜드 서쪽 끝에 자리하고 있지요.”

좌충우돌 영국 유학 생활

지난 1990년 8월 영국으로 건너간 박 교수는 애버딘대 동물학과에 서 행복한 유학 생활을 시작했다. 그런데 하루는 수업시간에 ‘DNA 는 이중나선’에 대해 배웠고 평소 과학 전반에 관심과 지식이 많았던 그는 “이중나선이 말이 안 된다”며 “납득할 수 있게 설명해달라”고 담당 교수뿐 아니라 학과 교수들을 찾아다녔으나 원하는 대답을 듣지 못했다. 그러다 생화학과의 한 교수가 DNA 가닥의 꼬임을 풀어 주는 국소이성질화효소(Topoisomerase)로 설명을 했고 박 교수는 생화학이야말로 생명과학의 핵심이라고 깨닫고 전공을 바꿨다.

학부 2학년 때부터 DNA를 연구하는 실험실에서 연구를 시작한 박 교수는 고등학생 때 익힌 코딩 능력을 활용해 학부 3학년 때 DNA 구조가 이중나선인 것만은 아님을 보인 연구 결과를 담은 논문을 써 <네이처(Nature)>에 보내기도 했다. 비록 게재는 거절당했지만 그가 보통 학생은 아니었음을 알 수 있는 일화다.

박종화 교수는 국내 게놈 연구를 이끌고 있다. | 사진: 안홍범

어느 날 우연히 DNA 구조에 대한 한 논문을 읽고 저자에게 자신의 의견을 담은 편지를 보냈다. 그런데 저자가 답장에서 “관심이 있으면 이곳에서 박사학위를 하지 않겠냐?”는 제안을 했다. 그 저자의 이름은 아론 클루그로 1982년 노벨화학상 수상자이자 당시 케임브리지 의학연구회(MRC) 분자생물학연구소(LMB) 소장이었다. LMB는 분자생물학의 산실이다.

1994년 케임브리지로 간 박 교수는 단백질의 3차원 구조를 예측하는 컴퓨터 프로그램을 개발하는 연구에 뛰어들었고 구조 예측 대회에서 1등을 차지하기도 했다. 그러나 2년 정도 연구를 하다 “단백질 구조가 많이 밝혀지면 AI(인공지능)가 예측을 더 잘할 것”이라는 결론에 이르렀다. 때마침 그 무렵 박테리아 게놈 해독 결과가 발표됐고 그의 관심을 빼앗아갔다.

한국생활 10여 년 만에 UNIST에 정착

1998년 학위를 받은 박 교수는 미국으로 건너가 하버드대 유전학과 조지 처치 교수의 실험실에서 본격적인 게놈 연구에 뛰어들었다. 2001년 영국으로 돌아온 그는 MRC의 생명정보학 그룹장을 맡았다. 그 후 2년 동안 ‘연구에 몰두할 수 있는 최고의 환경’에서 인생의 황금기를 보냈다.

그런데 한국인이라는 정체성 자각이 화를 자초한 것일까. 2003년 KAIST의 초빙을 받은 박 교수는 IT 신흥강국으로 부상한 우리나라에서 IBT(정보생명기술)를 꽃피우겠다는 원대한 꿈을 안고 귀국했다. 그러나 국내 대학 현실에서 연구에만 몰두할 수 없다는 걸 깨닫는데 오랜 시간이 걸리지 않았고 결국 2005년 한국생명공학연구원 부설 국가생명자원정보센터(KOBIC) 센터장으로 자리를 옮겼다. 그는 15명이었던 인원을 60명을 늘리며 오늘날 KOBIC의 기반을 다졌고 2009년 학술지 <사이언스(Science)>에 실린, 게놈 분석으로 아시아인 주요 이동 경로를 규명한 국제공동연구에서 큰 기여를 했다.

이 무렵 연구원 생활에 한계를 느낀 박 교수는 국내 기업 테라젠의 제안을 받고 테라젠바이오연구소의 소장으로 자리를 옮겼다. 그리고 5년이 지난 2014년 5월 UNIST에서 강의를 하게 됐고 교수직을 제의받자 수락했다.

UNIST에 온 지 6년이 지난 지금 박종화 교수는 그 어느 때보다도 보람 있는 시간을 보내고 있다. 대학뿐 아니라 울산시 차원에서도 그의 게놈 연구를 적극 뒷받침해주고 있기 때문이다.

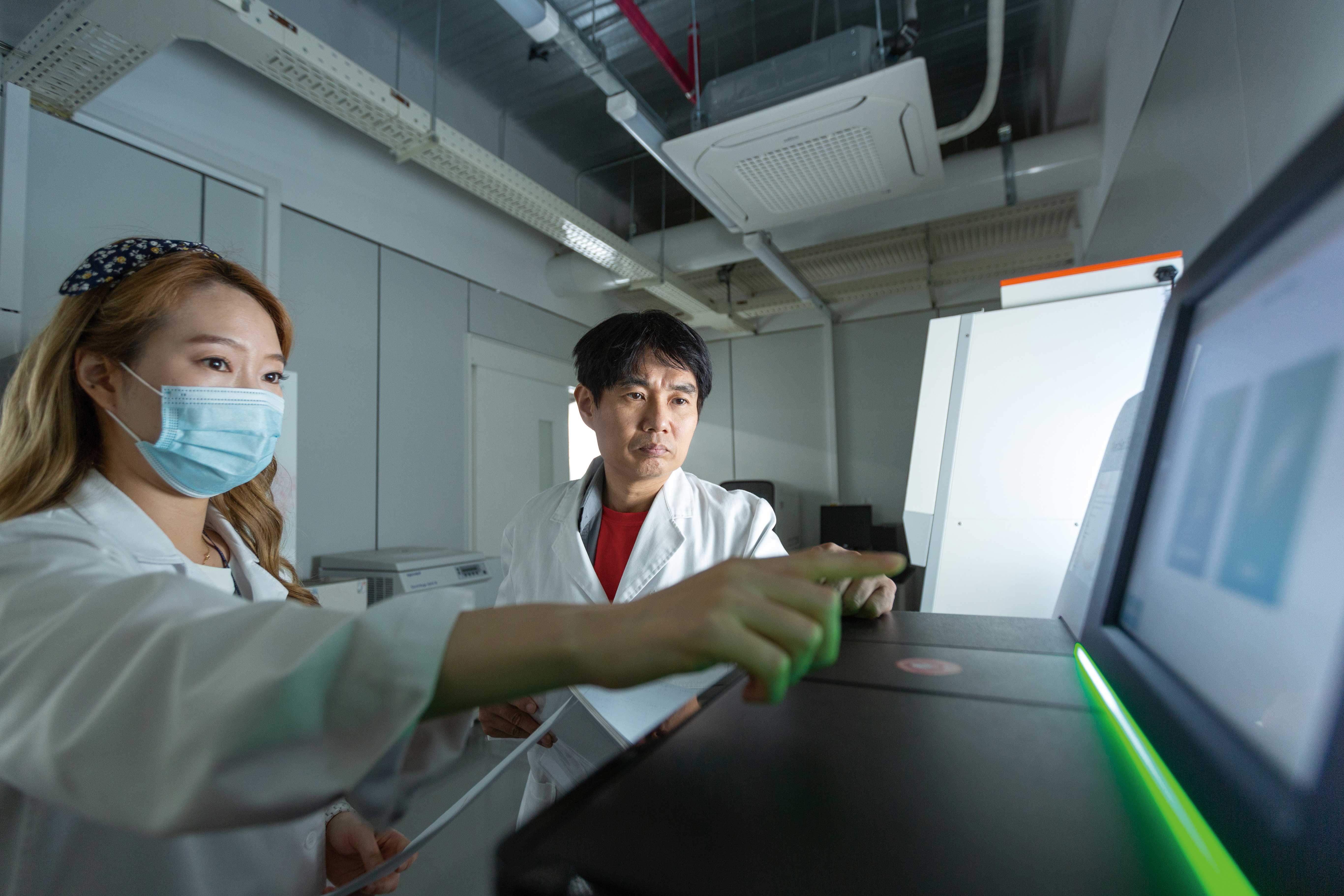

UNIST 게놈산업기술센터는 올해 한국인 천명의 게놈을 분석한 결과를 선보였다. | 사진: 안홍범

박 교수가 UNIST에 온 해 문을 연 UNIST 게놈연구소는 2015년 울산시와 공동으로 1만 명 이상의 한국인 게놈을 해독하는 ‘게놈 코리아 프로젝트’를 진행하기로 했다. 더 많은 사람의 게놈을 해독할수록 인간에 대한 이해와 질병 및 노화의 비밀을 푸는데 가까이 다가갈 수 있다. 그리고 한국인을 이해하려면 한국인의 게놈을 해독해야 한다.

지난 6년 동안 한국인 게놈 연구는 착착 진행되고 있다. 먼저 2016년 한국인 41명의 게놈 정보를 통합해 국민 표준 게놈지도인 ‘코레프(KOREF: KORean REFerence)’를 완성해 공개했다. 이 결과를 담은 논문은 학술지 <네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)>에 실렸다. 2003년 최초의 인간 게놈지도가 완성됐지만 백인 한 명의 정보로는 대표성이 부족하다. 박 교수는 “한국인 41명의 게놈을 바탕으로 작성했기 때문에 어떤 집단의 대표성을 갖춘 최초의 표준 지도”라고 설명했다.

그가 초대 센터장이었던 UNIST 게놈산업기술센터는 지난 5월 한국인 1094명의 게놈을 해독한 결과를 학술지 <사이언스 어드밴시스(Science Advances)>에 발표했다. 1만 명을 목표로 하는 게놈 코리아 프로젝트의 첫 번째 결과물인 셈이다. 이번 결과는 학술적으로 중요할 뿐 아니라 한국인에 특이적인 암 조직 변이도 예측할 수 있는 것으로 밝혀져 실용적 가치도 매우 큰 것으로 드러났다.

북방계 남방계가 아니라 선남방계 후남방계

박 교수는 한국인의 기원에 대해서도 관심이 많다. 기존 고고학계는 북방계와 남방계가 섞이면서 한국인의 정체성이 확립됐다고 설명했다. 그러나 2009년 아시아인 게놈 연구결과 남방계 단일 가설이 유력하다. 즉 아프리카를 떠난 호모 사피엔스가 남아시아와 동남아시아를 거쳐 동북아시아에 도달했다는 것이다. 다만 한 번에 이뤄진게 아니라 수만 년에 걸쳐 여러 차례 이동이 있었을 것이다.

박 교수는 북방계와 남방계 대신 수만 년 전 이동한 집단을 선남방계, 수천 년 전 이동한 집단을 후남방계로 부른다. 박 교수팀은 한반도에 인접한 러시아의 한 동굴에서 발견한 7700년 전 인류의 게놈을 분석한 결과 이들이 전형적인 선남방계라는 사실을 발견했다.

현대 아시아인들의 게놈과 비교한 결과 한국인의 게놈은 선남방계가 30%, 4,000~5,000년 전 이주해온 후남방계가 평균 70%를 차지하는 것으로 밝혀졌다. 선남방계의 언어(알타이어)는 살아남았지만, 반면 북중국 지역은 이주해온 후남방계가 언어까지 바꿨다.

한반도에 정착한 지 오래된 선남방계는 기후에 적응해 소위 ‘북방계’라고 불리는 특징적인 외모를 지니고 있다. 즉 몸통이 크고 팔다리는 짧은 편이고 피부가 희고 눈이 작다. 긴 겨울을 나기에 유리한 구조다. 반면 후남방계는 호리호리한 외모에 피부가 까무잡잡하다. 지난 수천 년 사이 후남방계가 들어와 피의 70%가 바뀌면서 한국인의 게놈은 아직 기후에 적응하지 못했을 것이다. 최근 지구온난화로 한반도가 아열대화되는 건 게놈의 70%가 후남방계인 한국인에게 적응의 관점에서 보면 유리한 변화일지도 모른다.

동물 게놈을 연구하는 이유

사람(한국인) 게놈을 연구하기도 바쁠 텐데 박 교수는 간간이 동물 게놈 연구결과도 발표하고 있다.

“어릴 때부터 동물을 무척 좋아했기 때문에 그런 면도 있을 겁니다. 하지만 인간의 노화를 이해하기 위한 기초연구라는 측면이 더 강하죠.”

그러고 보면 그가 게놈을 해독한 동물들 가운데는 장수하는 종들이 많다. 먼저 대형 조류는 비슷한 덩치의 포유류보다 훨씬 더 오래 산다(2015년 한국독수리 게놈 해독). 박쥐는 포유류임에도 비슷한 덩치인 쥐보다 수명이 열 배나 된다(2017년 황금박쥐 게놈 해독). 고래는 덩치가 클 뿐 아니라 사람보다도 오래 산다(2014년 밍크고래 게놈 해독). 어류 가운데 덩치가 가장 큰 고래상어 역시 사람보다 장수한다(2020년 게놈 해독).

이들 동물의 게놈을 분석해 장수하는 이유를 찾을 수 있다면 인류의 수명을 연장하는 길을 찾는데 결정적인 도움이 될 것이라는 게 박 교수의 생각이다.

“저는 과학이 노화를 극복할 수 있다고 믿기 때문에 ‘극노화’라는 용어를 만들었습니다. 노화를 늦추는데 만족하는 ‘항노화’라는 표현으로는 무언가 부족해서요.”

25년 전 박테리아 게놈 해독 소식을 접하고 게놈이 생명의 비밀을 풀 열쇠를 지니고 있다며 진로를 바꾼 박종화 교수는 여전히 그 믿음을 유지하며 한 걸음씩 전진하고 있다. 그가 인간 게놈과 동물 게놈이라는 빅데이터 더미에서 황금열쇠를 찾을 수 있을지 지켜보자.

글_강석기 과학칼럼니스트

서울대 화학과와 동대학원을 졸업하고 LG생활건강연구소에서 연구원으로 근무했으며, 2000년부터 2012년까지 <동아사이언스>에서 기자로 일했다. 2012년 9월부터 프리랜서 작가로 지내며 <강석기의 과학카페>, <늑대는 어떻게 개가 되었나>를 저술했으며, 옮긴 책으로는 <반물질>, <가슴이야기>가 있다.